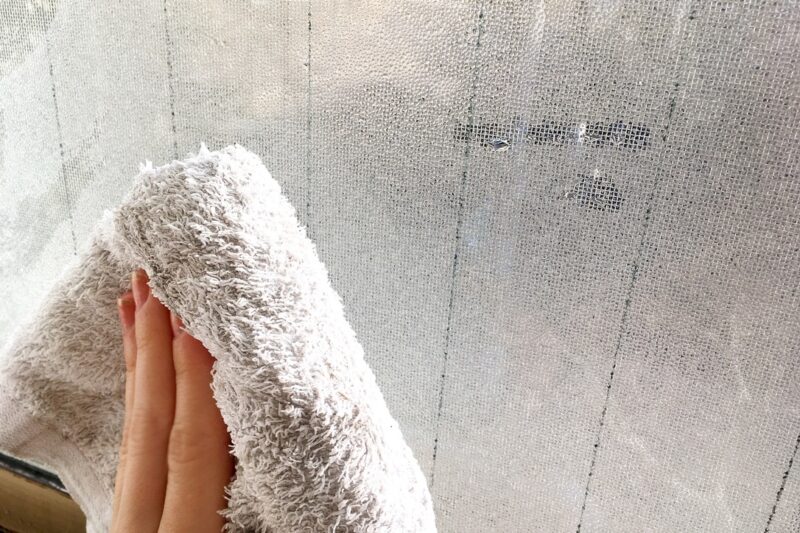

みなさん冬場の住宅の悩みといえば、窓の「結露」ではないでしょうか。

結露が出る度に雑巾で拭くのもすごい手間で、結局やっていない方も多いのではないのでしょうか。

そこで、こんな疑問はないでしょうか。

◯この記事でわかること

・窓の結露発生の原因とは?

・効果的な対策が分かる

そもそも結露は何故発生する?

結露発生のメカニズム

住宅において結露が発生するは非常に単純です。

1.室内の気温

2.室内の湿度

ずばりこの2つです。

なぜ窓に結露が発生しやすい?

では、結露といえば何故窓に発生しやすいのか。

これにはこんな理由があります。

1.窓は外気温の影響を受けやすいから

2.室内側から結露が見えるのは、窓しかないから

2の理由については、別記事で書いて行きますが、

別名「内部結露」というものになります。

今回は、1の外気温の影響を受けやすいからという理由に絞って解説していきます。

窓が外気温の影響を受けやすい理由

住宅における熱の出入りは窓が最も比率が高いからです。

夏場は約7割の熱が外から室内に入り、冬場は約5割の熱が室内から外に逃げる現象が起きます。

窓が外気温の影響を受けやすい理由は、主にフレーム部の材質が大きく関係しております。

フレーム部の材質について詳しくしたい方はこちらを参照してみてください

(内部リンク)

みなさんの持ち家が仮に20年以上前の場合、北海道を除いては、

ほとんどの場合が、アルミサッシではないでしょうか。

冬場に窓を明かりますが、窓って冷たいイメージがありますよね。

特にアルミフレーム部が冷たい+結露が多いと思います。

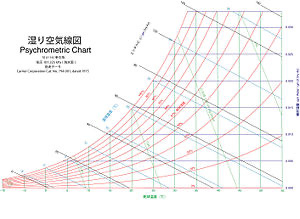

湿り空気線図で考えよう

これは、中学校の「理科」にて学んだ方がほとんどではないでしょうか。

結露発生は、まさに「湿り空気線図」通りの原理で発生します。

名前を聞いた覚えがある・・・という方は、改めて確認ください。

(画像差し込み)

横軸が室内温度、縦軸が室内湿度を想定してみてください。

仮に室内湿度20°、室内湿度50%とすると、その交点を左に引っ張っていくと、

湿度100%の赤い曲線と交わります。

これが、結露が発生する温度になります。この温度を「露点温度」と呼びます。

ちなみに、上記環境の場合、露点温度は9.3°になります。

つまりどういこうこか。

窓サッシの表面温度が、「露点温度になった時(今回は9.3°)=結露が発生する」ということになります。

つまり、結露の発生は家毎の条件によることは当然ですが、科学的な話のため、

「原因があるから発生すること」になります。

窓の素材別に見た温度解析

窓の種類は別記事でも記載している通り、大きくは

①アルミ ②アルミ樹脂複合 ③樹脂窓 に分けられます。

この中で、冬場を想定した下記条件の中で、最も断熱性能の低いフレーム部の露点温度に

達しないのは、「樹脂窓」のみです。

条件:①外気温:0° ②室内温度:20° ③室内湿度:50%

樹脂窓の樹脂フレームであれば、上記条件で露点温度9.3°を下回らないことを各メーカーで

証明できます。

信じられない方は、ハウスメーカー・工務店経由で確認してみてください。

アルミ樹脂複合の場合、上記条件で結露しないというメーカーは存在しません。

効果的な窓対策とは

新築の場合

これはずばりですが、「樹脂窓」を選択することです。

それ以外方法はありません。

理由も単純で、樹脂窓以外は上記環境の時に、露点温度以下の表面温度になり、

結露が発生するからです。

アルミ樹脂複合でも結露が発生しないといっている住宅メーカーがいたら、

その根拠を確認してみてください。

大体は、そこまでの知識を知らないか、室内湿度は50%になることはほぼないですよという

逃げのトークしかできません。

室内湿度50%が何故基準なのかについては、「相対湿度」という考え方です。

別記事で解説予定なのでしばしお待ちください。

リフォームの場合

既に持ち家を購入している且つ、アルミ窓・アルミ樹脂複合窓の場合の対策です。

結論、結露を少しでも無くしたいのであれば下記2パターンです。

①外壁補修の際に、窓も合わせてリフォームする

②カバー工法を使って、外壁をいじらずに窓リフォームを行う

おすすめは、圧倒的に①です。

なぜなら、通常の窓リフォームの場合、窓単体で枠毎交換することができないからです。

窓の納まり(取り付け方)の話になりますが、

基本的に窓は外壁内部に潜り込んでいるため、窓を枠毎リフォームするとなると、

基本的には窓サッシの周辺外壁も同時に外す必要が出てきますので、コストがかかります。

ただ、外壁リフォームを検討している方の場合、ついでに窓も交換することで、

もともと外壁リフォームをするコストのついでになるだけなので、

足場代・外壁補修費用など、余計なお金が発生せず、そこまで大きな負担にはなりません。

②については、外壁リフォームはないけど窓だけでもリフォームした方向けの方法になります。

先ほど、窓の納まりについて解説しましたが、

②のカバー工法とは、既存サッシの枠を残したまま、新規窓の枠を被せる(カバーする)方法です。

既存サッシ枠を外す必要がない為、外壁を外す必要がないメリットがある一方、

窓の寸法が小さくなるというデメリットもあります。

また、既存サッシ枠は残ったままなので、内部結露問題の解決にはなりません。

あくまで、室内から見える結露対策という位置付けです。

※内窓設置も結露防止になりますが、あくまで既存サッシの結露改善にはならないので、

今回は省略しております。

まとめ

☆結露発生の理由

・室内温度

・室内湿度

・窓の表面温度(外気温・窓の素材別の影響)

☆新築における効果的な対策

・樹脂窓を採用する。

☆リフォームにおける効果的な対策

・外壁リフォームと同時に窓リフォームをする。

・カバー工法で外壁をいじらず、窓リフォームを行う。

ポイントを押さえて、快適な住宅に住みましょう!

コメント